Raffaele di Biase, nonno wop

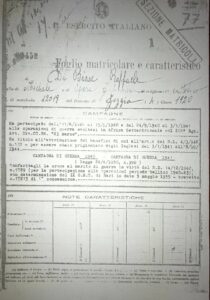

Raffele di Biase era mio nonno. Nacque il 17 gennaio 1920 da Michele e Filomena Spera. Secondo di quattro figli, aveva una sorella più grande, Caterina, e due fratelli minori, Francesco e Giuseppe. A dirla tutta i nomi veri erano Rarine, Lelucce, Frangisck e Peppine. Il soprannome di famiglia era (ed è ancora, benché in disuso) Papaum. Famiglia umile, anzi, diciamola com’è, povera. Facevano i cavatori, i braccianti a giornata, i facchini. Suo padre era un socialista irrequieto. Fu picchiato dai fascisti e per poco non ci rimise la pelle.

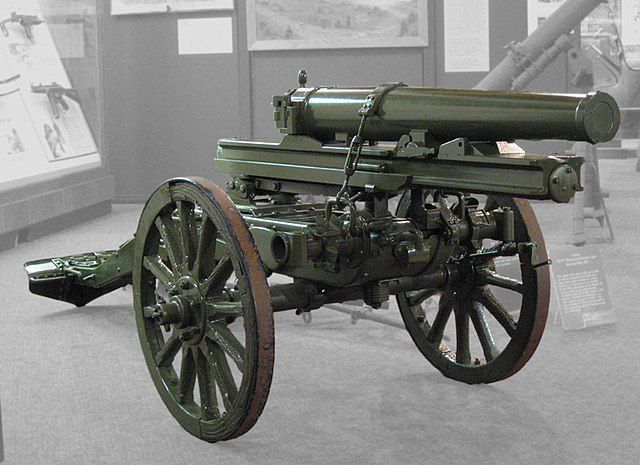

A febbraio del 1940, a soli vent’anni, nonno fu chiamato sotto le armi e il 26 febbraio dello stesso mese, imbarcato a Napoli per la Libia, approdò a Bengasi il 29 dello stesso mese. Inquadrato nel 201° reggimento artiglieria della Divisione CC.NN. (Camicie Nere) 23 Marzo, era caporale maggiore capopezzo di un cannone 65/17 (una roba che era già antiquariato nel ’40).

Dopo la dichiarazione di guerra dell’Italia contro i plutocrati inglesi e francesi, Mussolini lo mandò (insieme ad altre migliaia di ventenni) a sbaragliare gli albionici in direzione dell’Egitto. Dopo mesi di avanzata nel deserto libico, il 15 settembre 1940, a Buc Buc (un villaggio nei pressi di Sidi el Barrani, area di Tobruk), nel corso di un contrattacco inglese, la scheggia di una granata lo colpì alla schiena. (Nonno mi diceva che gli perforò un polmone. Di certo la cicatrice sul lato destro del dorso era molto evidente). All’ospedale da campo la scheggia fu estratta. Nonno non morì e siccome per respirare aveva l’altro polmone, dopo nove giorni, il 25 settembre fu dimesso. Il 26 settembre, (dopo un giorno di viaggio a piedi nel deserto di cui la cosa rimastagli più impressa era il sapore delle lucertole di cui si nutriva) si ricongiunse ai commilitoni sul fronte orientale a Sidi el Barrani.

Poiché Mussolini voleva bene ai giovani militari, il Duce spinse i vertici militari a proseguire senza indugio l’offensiva, nonostante l’evidente inferiorità tecnologica nei confronti degli inglesi. Durante la battaglia di Bardia (2-5 gennaio 1941), gli australiani assaltarono la fortezza difesa dagli italiani. Il secondo giorno, il 3 gennaio 1941, il pezzo d’artiglieria di nonno fu colpito da una granata esplosa verosimilmente da un carrarmato inglese. I suoi commilitoni morirono tutti sul colpo, dilaniati dall’esplosione, come poi seppe a distanza di diverso tempo. A suo dire, lui era l’unico sopravvissuto del gruppo per un caso fortuito. Aveva comandato a un subordinato di abbandonare l’area protetta (da un piccolo avvallamento scavato da loro stessi, e dallo scudo metallico montato sul cannone, sufficiente a proteggere da schegge e proiettili, ma totalmente inadeguato a schermare colpi d’artiglieria) per procurarsi una cassa di munizioni situata qualche centinaio di metri più indietro. Il giovane militare, terrorizzato, non si mosse, tremava e piangeva. Lui decise di farlo da sé e sbucò fuori dalla trincea giusto pochi secondi prima che la granata colpisse in pieno la postazione. Fu sbalzato a una certa distanza, col braccio destro maciullato da una serie di schegge che l’avevano sostanzialmente smembrato. Restò a lungo sotto shock, fino a che qualcuno lo raccolse e lo portò al riparo. Mi raccontava di aver tenuto insieme l’arto con stracci ricavati dalla sua giubba, che poi causarono un’infezione quasi letale.

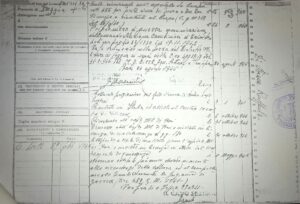

Dopo due giorni trascorsi al riparo e tenendosi il braccio maciullato con l’altro sano, fu imprigionato dagli australiani (insieme ad altri 36.000 militari italiani) e trasferito ad Alessandria e di qui, dopo circa una settimana dal ferimento, all’ospedale inglese. Il braccio andava amputato. Di tutti i suoi racconti di guerra, questo era il mio preferito: pretendevo che me lo raccontasse cento volte. Il medico deve amputare, un’infermiera fa da interprete, lui rifiuta e dice che preferisce morire, l’infermiera insiste, il medico è impaziente, lui fa gli occhi dolci (aveva dei bellissimi occhi azzurri) verso l’infermiera, l’infermiera s’intenerisce e convince il dottore a medicare la ferita anziché amputare, la donna si assume la responsabilità. Quanto ci sia di romanzato nel suo racconto non saprei dirlo. Dico solo questo: il suo braccio è stato deforme e sbrindellato per tutto il resto dei suoi giorni. Eppure, visse.

Fu deportato come prigioniero in Inghilterra. Partito da Alessandria a fine marzo del 1941, dopo un viaggio estenuante attorno all’Africa (il Mediterraneo era in mano alle forze dell’asse), quasi ucciso dal mal di mare che gli impediva di assimilare qualsiasi cosa, sbarcò a Liverpool nel successivo aprile. Pesava 47 chili, non si reggeva in piedi ed era febbricitante a causa di una polmonite che quasi gli costò la vita e due mesi di convalescenza fra la vita e la morte in un ospedale di Liverpool.

In autunno, rimessosi dalla polmonite, fu trasferito nel campo di prigionia n. 46, il Kingsfold POW Camp di Billingshurst, nel West Sussex. Lì, a causa delle sue menomazioni, gli furono assegnate le mansioni di cuoco. Passò da 47 a 70 chili. E si capisce perché. Quello di Billingshurst era un campo di lavoro. Si usciva la mattina per lavorare nelle fattorie e si rientrava al campo verso sera. Ai prigionieri (chiamati spregiativamente Wop dagli inglesi, da “guappo” in napoletano) era consentito uscire dal campo per andare al cinema o passeggiare per la cittadina, purché non frequentassero pub e non intrattenessero rapporti con la popolazione locale, soprattutto femminile. Nonostante i divieti, la fraternization era inevitabile. Si ritiene che i figli dei prigionieri italiani siano molti di più delle migliaia ufficialmente riconosciute dopo la guerra. I prigionieri venivano pagati in token money, che potevano essere spesi per acquistare beni circoscritti. Nonno già mangiava a sufficienza: quello che non spendeva in sigarette lo conservò fino alla fine della guerra per poi cambiarlo in lire dopo gli accordi di cambio tra i governi inglese e italiano. Racimolò una bella cifra.

Dopo l’8 settembre la situazione nei campi di tutta l’Inghilterra si fece irrequieta. Gli italiani volevano tornare a casa, gli inglesi non volevano lasciarli andare perché avevano bisogno di forza lavoro. Il loro status fu discusso a lungo fra i due governi. Ovviamente prevalse l’opinione delle forze occupanti. I prigionieri restavano dov’erano, tranne i malati e i pazzi. Mio nonno era malato, ma non abbastanza per essere rimpatriato. Non restava che la pazzia. Si coinvolse volontariamente in una serie di risse e disordini che gli causarono diversi giorni di carcere, ma anche un certificato medico di malato mentale. Un suo compagno di prigionia di San Ferdinando di Puglia, pure lui a Billingshurst, gli chiese di poter tornare in Italia prima di lui perché al paese aveva lasciato la moglie e un figlio. Anche lui si fingeva pazzo (era uno stratagemma comune, così consueto che i comandi militari inglesi dopo un po’ bloccarono i rimpatri). Lo pregò di cedergli il posto. Nonno acconsentì. La nave su cui si imbarcò il sanferdinandese colò a picco (nonno non sapeva se affondata dai tedeschi o per una disgrazia) e lui morì. Purtroppo, non ho tenuto alcuna annotazione del nome dell’uomo. D’altra parte, non ho tenuto nota di niente, perché quelli erano i racconti di nonno e non immaginavo che un giorno sarebbero stati per me così preziosi. Ricordo però che lui sosteneva di essere andato a trovare la moglie del ragazzo a San Ferdinando dopo la guerra e di averla trovata sposata e madre di cinque figli. Diceva che, se anche la sua nave non fosse affondata, il ragazzo sarebbe morto lo stesso di crepacuore.

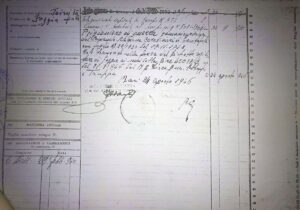

Alla fine, nonno fu rimpatriato nell’ottobre del 1944, ma non poté tornare a casa prima di aver “smaltito” la pazzia in ospedale fino al 1° maggio del 1945.

Nonno è morto più di diciotto anni fa, ma di lui conservo ricordi nitidi. Raccontava cose originalissime, così originali che a me sembravano surreali o totalmente inventate, e invece poi si rivelavano vere. Di alcune ho trovato anche documenti. Come, per esempio, di quella storia del mulo imbizzarrito.

Mi diceva sempre che se non fosse stato per l’attendente terrorizzato che non uscì a prendere le munizioni a Bardia, per l’infermiera inglese che si era invaghita di lui, per le cure all’ospedale di Liverpool, per il cibo che rubacchiava quando faceva il cuoco da prigioniero, per il sanferdinandese pazzo che voleva tornare dalla moglie e per tante altre cose, io non sarei mai nato. La cosa mi ha sempre un po’ intristito. C’è molta gente che non conosco e che dovrei ringraziare. In realtà, non ho mai ringraziato neanche lui.